静電気対策のポイント

静電気は目に見えないため、気づかないうちに電子部品を破壊し、製品不良につながることがあります。避けて通れない静電気だからこそ、確実な対策が求められます。

静電気対策の基本は「発生させない」「帯電させない」「放電させない」の3つ。これらを徹底することがトラブル防止のポイントです。

ここでは、帯電リスクを減らすポイントと、現場改善のヒントをご紹介します。

静電気を発生させない

絶縁物を近づけないことや、摩擦・剥離を最小限に抑えることで、静電気の発生を未然に防ぎます。

どうしても発生してしまう場合でも、その量を少なく抑えることが大切です。

POINT対策のポイント

静電気の発生を抑えるポイントは以下の通りです。

| 湿度を高くする | 加湿器や噴霧器を使って湿度を管理します。 |

|---|---|

| 帯電防止剤を使う | 帯電防止剤を用いると、空気中の水分を吸収して電気を逃がしやすくなます。 静電気の発生を抑える効果があります。 |

| 剥離や摩擦をゆっくり行う | 急激な動作は大きなエネルギーを生み出します。 作業をゆっくり行うことで帯電を抑えられます。 |

| 帯電列を利用する | 使用する材料を帯電列の近いものに変えることで、帯電量を少なくできます。 |

| 帯電物を近づけない | 電位差のあるものを近づけると誘導帯電が起きやすくなります。 帯電しやすい物を不用意に近づけないことが重要です。 |

静電気を帯電させない

静電気は、発生してもすぐに逃がすことでトラブルを未然に防ぐことができます。

静電気を滞留させず、ゆっくりと放電させることが重要です。

POINT対策のポイント

導電性ゴムマットや静電靴、リストストラップなどを使ってアース(接地)につなぎ、静電気を確実に逃がすことがポイントです。

-

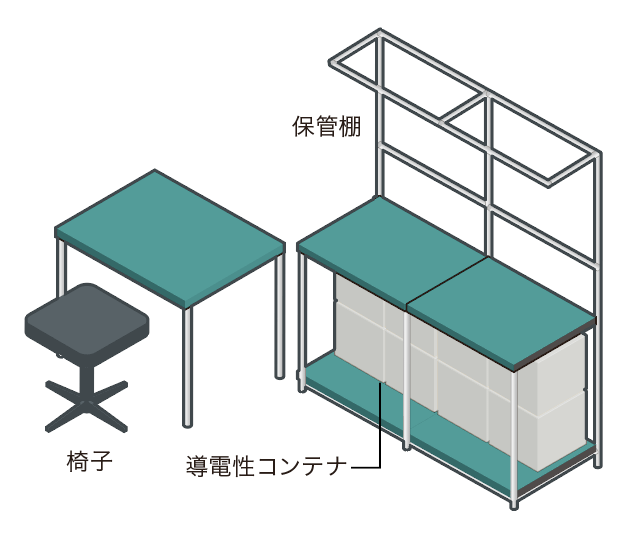

〈作業者〉

リストストラップ・静電靴・静電服・導電性床など -

〈机まわり〉

椅子・保管棚・導電性コンテナなど

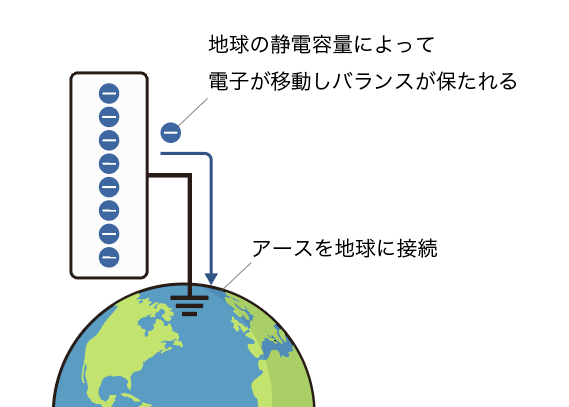

〈アースによる放電の仕組み〉

製造現場で使われるアースは、漏電による感電防止だけでなく、静電気放電による火災や爆発事故を防ぐ役割も果たします。

一般的に、電気抵抗値が106Ω以下であれば有効とされています。

ただしアースが機能するのは、帯電している物質が導電体の場合に限られます。プラスチックのような不導体(絶縁体)はアースにつないでも静電気が逃げないため、注意が必要です。

静電気を放電させない

金属や導体に触れる前に除電を行い、静電気によるトラブルを未然に防ぎます。

特に、爆発や引火の恐れがある環境では、火花放電を起こさないよう十分な注意が必要です。

POINT対策のポイント

どうしても発生してしまう静電気を取り除くには、イオナイザーをはじめとした「静電気対策製品」の活用が効果的です。

イオナイザーの例

静電気対策製品はこちら静電気対策をはじめる

静電気対策は、段階を踏んで取り組むことが重要です。

① ルールを作成する

最初のステップは社内ルールづくりです。国際規格を参考に「ESD管理基準」を作成し、現場に適用します。基準を明確にすることで、静電気による部品破壊などのトラブルを未然に防ぐことができます。

また専門メーカーやESDコーディネータの助言を得ながら、定期的に見直すと安心です。

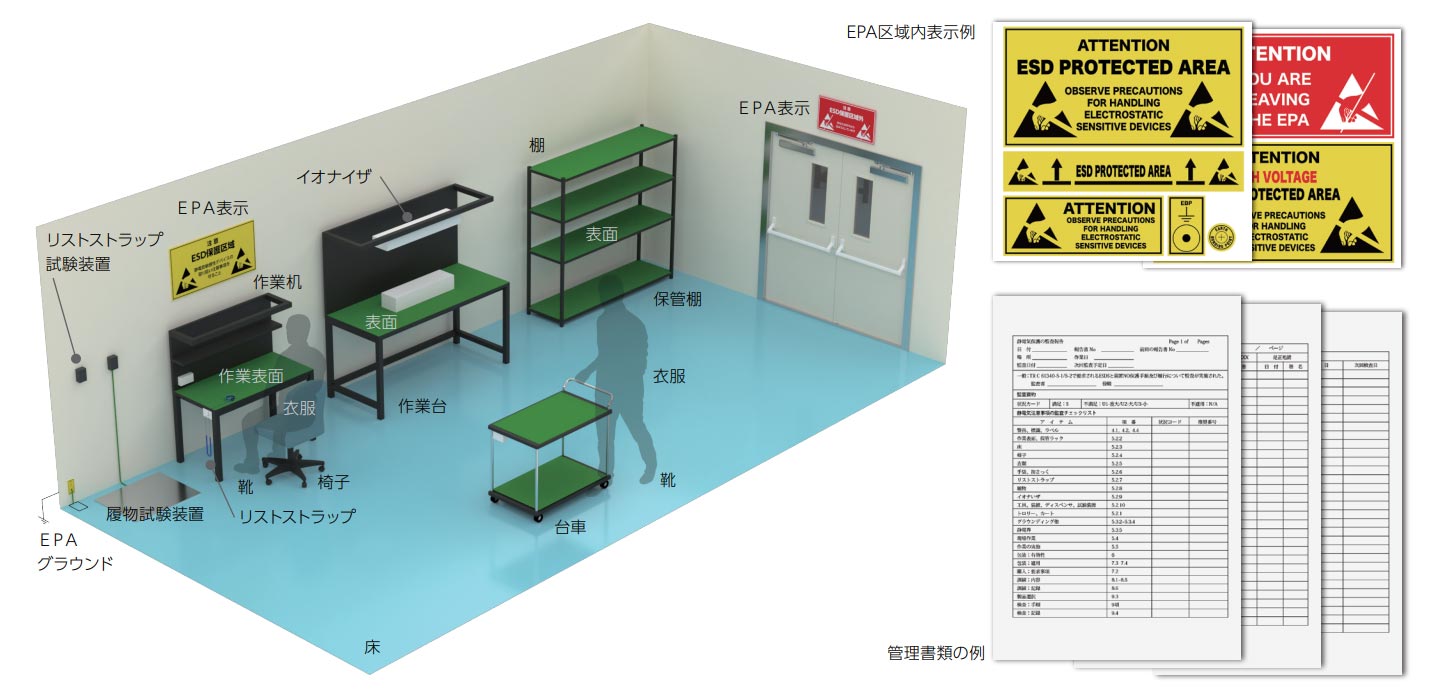

② EPAを設定する

次に、工場や作業場の中で「静電気から守るエリア=EPA(ESD Protected Area)」を設定します。

静電気測定で異常箇所を確認し、区域をテープや看板で明示します。

さらに接地ポイントにもラベルを貼り、誰が見ても一目で分かる環境を整えることが重要です。

EPA内で使用するアイテムの例

③ 社内教育を行う

ルールやEPAを整備しても、現場で実践されなければ意味がありません。

作業者や管理者に教育を行い、静電気対策の重要性を共有することで、日常業務の中に定着させます。

④ 作業環境を整備する

EPA内では机や設備をしっかり接地し、保管・搬送・組立など工程ごとに静電気対策を徹底します。

さらに、定期点検や教育を繰り返すことで、常に安定した対策状態を維持することができます。