静電気とは

私たちの生活に身近な「静電気」。

セーターを脱いだりドアに触れたときに“パチッ”と感じる自然現象ですが、ものづくりの現場では不良品の発生や電撃によるケガなど、深刻なトラブルの原因となります。

工場で静電気トラブルを未然に防ぐためには、まず静電気のメカニズムを理解することが大切です。

静電気の原因

身近な静電気には、ドアノブや車のドアに触れたときの電撃、衣類のまとわりつきやセーターのパチパチがあります。

子供のころに下敷きで髪の毛を逆立てた遊びや、自然現象としての落雷も静電気の一例です。

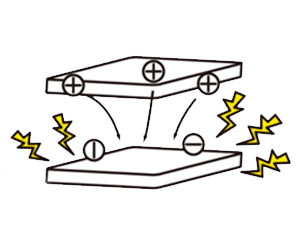

静電気の主な原因

| 原因 | 主な材質 | |

|---|---|---|

|

摩擦 物質がついたり離れたりすることで帯電 |

フィルム、紙、ベルト、粉体 |

|

剥離 物質が離れる際に電子が移動することで発生 |

フィルム、シート、紙、衣類 |

|

誘導 電気の流れ道がないため帯電 |

絶縁された導体 |

静電気発生のメカニズム

私たちの身の回りにあるものは、すべてプラスの電気とマイナスの電気を持っています。静電気は、このバランスが崩れて電気が偏った状態のことを指します。

導線を通って流れる「一般的な電気」とは異なり、「静電気」はその場にとどまって動かない(帯電した)電気です。しかし帯電量が大きくなり、電気を通しやすい物質が近づくと放電が起こります。これが“パチッ”と感じる電撃の正体です。

静電気発生の流れ

- 物質は通常、プラスとマイナスの電気が同じ数でバランスが取れています。

- 2つの物質が接触すると、電気が移動しはじめます。

※この時点では、電気が移動しただけで全体としてのバランスは保たれています。 - 2つの物質を引き離すと、電気の数に偏りが生じます。

電気を受け取った物質はマイナスに帯電し、失った物質はプラスに帯電します。 - その後、帯電した物質がアースされた金属に近づくと、一気に電気が移動します。

これが放電現象です。

静電気の電撃ってどれくらい?

静電気の電位と、人体が感じる電撃の強さの目安は次の通りです。

一般的には、およそ3kVあたりから刺激を感じはじめます。

人体の電撃電位(kV)電撃の強さ

| kV | 感じ方 |

|---|---|

| 1 | まったく感じない |

| 2 | 指の外側に感じるが痛まない |

| 3 | 針で刺された感じを受け、チクリと痛む |

| 5 | 手のひらから前腕で痛む |

| 6 | 指が強く痛み、後腕が重く感じるが強く痛み、後腕が重く感じる |

| 7 | 指、手のひらに強い痛みとしびれを感じる |

| 8 | 手のひらから前腕まで、しびれた感じを受ける |

| 9 | 手首が強く痛み、手がしびれた感じを受ける |

| 10 | 全体に痛みと電気が流れた感じを受ける |

| 11 | 指が強くしびれ、手全体に強い電撃を感じる |

| 12 | 手全体に強打された感じを受ける |

出典:静電気安全指針|産業安全研究所

湿度と帯電電圧の関係

帯電電圧は、周囲の湿度によって大きく変わります。

湿度の低い工場では、ちょっとした作業でも高い電圧がたまりやすく、対策が欠かせません。

| 静電気発生源 | 帯電電圧(V) | |

|---|---|---|

| 帯電物 | 相対湿度10~20% | 相対湿度65~90% |

| カーペットの上を歩く人体 | 35,000 | 1.500 |

| ビニル床を歩く人体 | 12,000 | 250 |

| テーブル作業をおこなう作業者 | 16,000 | 100 |

| ビニール包装資材 | 7,000 | 600 |

| 普通のポリ袋を作業台からつまみ上げる | 20,000 | 1,200 |

| ウレタンのクッションのついたイス | 18,000 | 1,500 |

静電気の特性

静電気対策を進めるには、メカニズムの理解に加えて、「帯電列」「クーロン力」「静電破壊」についても理解を深めることが大切です。

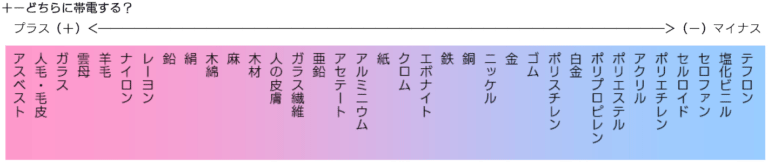

帯電列

帯電列は、静電気が発生しやすい傾向をまとめたものです。

異なる材質の物質が接触や摩擦をしたとき、その性質によって「プラスに帯電するのか」「マイナスに帯電するのか」が帯電列で示されます。

物質どうしが接触・摩擦する可能性がある場合は、帯電列で近い位置にある材料を選ぶと帯電量を抑えられます。

逆に、帯電列上で位置が遠い物質どうしを組み合わせると、帯電量は大きくなる傾向があります。たとえば、ナイロンとテフロンを擦り合わせた場合、ナイロンはプラスに、テフロンはマイナスに帯電します。

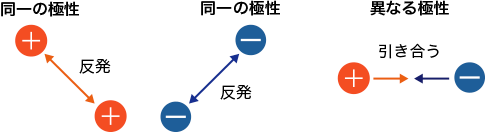

クーロン力

クーロン力は、静電気によって物質どうしが引き合ったり反発したりする力のことです。

磁石と同じように、同じ極性なら反発し、異なる極性なら引き合います。

このクーロン力によって、ものが貼り付いてはがれにくくなったり、ホコリを引き寄せるといったトラブルが発生します。

静電破壊

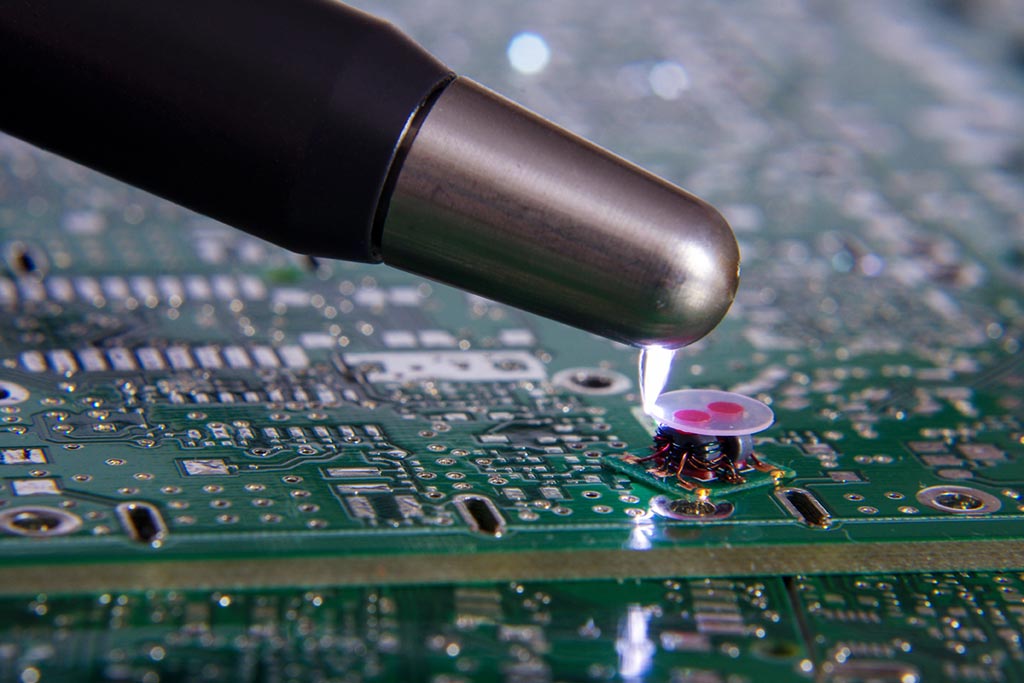

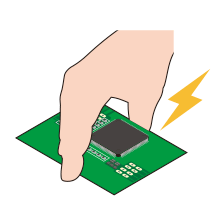

静電破壊は、静電気の放電によって一時的に高電圧の電流が流れ、回路を破損してしまう現象です。

気づかないうちに電子部品を壊してしまうこともあるため、電子機器の組み立てラインでは特に注意が必要です。

静電破壊を防ぐには、「人体帯電モデル(HBM)」と「デバイス帯電モデル(CDM)」という2つの帯電モデルを理解しておくことが重要です。

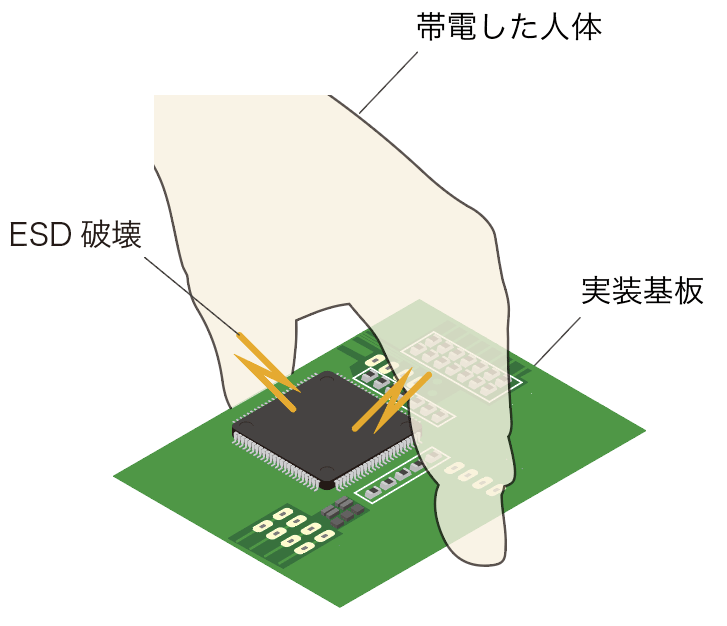

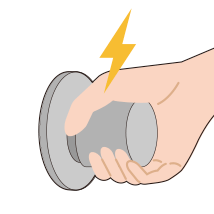

人体帯電モデル〈HBM〉

人体にたまった静電気が原因で発生する放電です。

作業者がデバイスに触れると放電が起こり、回路のショートや電子部品の破壊につながります。

デバイスに直接触れる場合だけでなく、金属を介して放電が発生するケースにも注意が必要です。

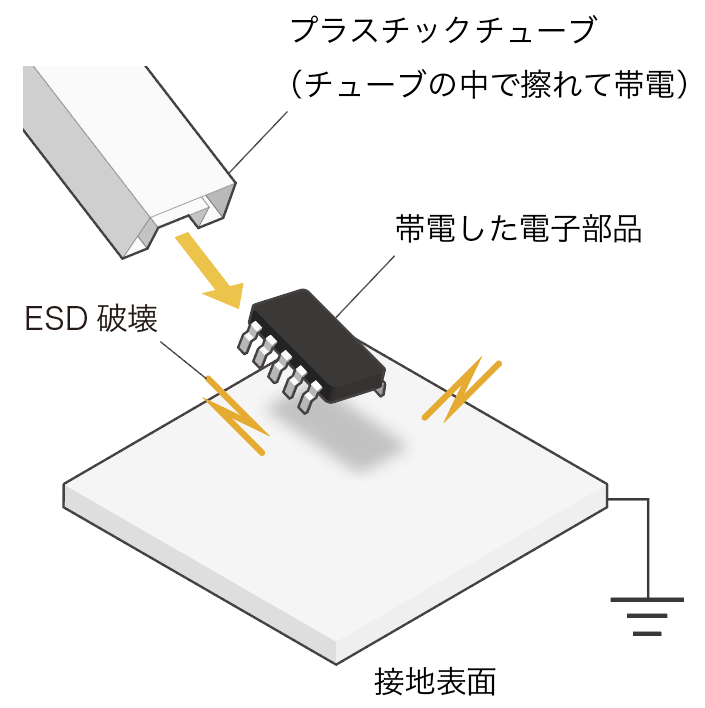

デバイス帯電モデル〈CDM〉

デバイス自体に静電気がたまり、その帯電が原因で発生する放電です。

搬送や保管の過程でデバイスが帯電し、金属製の治具や他の部品に触れた瞬間に放電が起こります。

短時間で高電圧になるため、回路のショートや電子部品の破壊につながるリスクがあります。

静電気によるトラブルの事例

生産ラインやものづくりの現場で発生する静電気トラブルには、次のようなものがあります。

トラブルの種類

力学的作用によるトラブル

「吸引」「反発」といった力学的作用は、電荷が保存されることで発生します。

目詰まり・付着・印刷むら・コンタミなど、不良品の原因となります。

電離作用によるトラブル

「放電」「電撃」「着火」などの電離作用は、電荷が放出されることで起こります。

発光や破壊音、電磁ノイズをともない、爆発・静電破壊・電磁障害・神経障害などを引き起こすため、早急な対策が必要です。

よくあるトラブルの事例

ドアノブの電撃

成形品スタッキング不良

フィルムの吸着不良

金型からの取り出し不良

レンズや導光板の塵埃吸着

静電気放電による回路破壊

塵埃付着による塗装不良

真空吸着痕による塗装不良

極小パーツの装着不良

パーツフィーダの整列不良

印刷インクのにじみ

静電気放電による粉塵爆発

| 業界 | 事例 |

|---|---|

| セミコンダクタ(半導体/液晶) | 回路破壊、ガラス破壊、異物付着 |

| 電気・電子(基板/PC/ロボット) | 回路破壊、誤助作、異物付着 |

| 化学(繊維/フィルム/樹脂/粉体) | 人体電撃、異物付着、密着、着火 |

| 食品医薬品化粧品(衣類/包装) | 異物付着、監列不良、密着、粉体付着 |

| 印刷・表面処理(紙/シート/樹脂) | 人体電撃、異物付着、印刷不良、密着 |

静電気の用語

静電気を理解するうえで知っておきたい基本用語をご紹介します。

| 静電気 | 物質間の接触・分離・摩擦などによって、電子がどちらかに過剰に偏ったときの電荷 |

|---|---|

| 帯電 | 発生した静電気が物質に蓄積すること(あらゆるものは、いつでも帯電しています) |

| 電荷 | 物質が帯びている電気(または電気の量) |

| 導電体 | 電気をよく通す物質のこと(金、銀、銅、アルミニウム、鉄など) 電気抵抗値が104Ω以下のものを指します |

| 不導体 | 電気を通さない物質のこと(ガラスや陶器、樹脂・木材など) 電気抵抗値が109Ω以上のものを指します(絶縁体ともいいます) |

| 半導体 | 導電体と不導体の中間の性質で、電気を適度に通す物質のこと(シリコン、ゲルマニウムなど) この性質を利用して、トランジスタや集積回路がつくられています |

| 単位 | 静電気の単位には、一般的に電圧の単位であるV(ボルト)kV(キロボルト)を使います 静電容量を表すF(ファラッド)や、静電力を表すC(クーロン)などもあります |

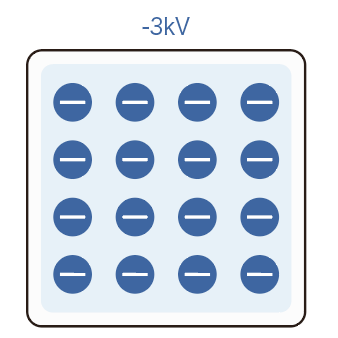

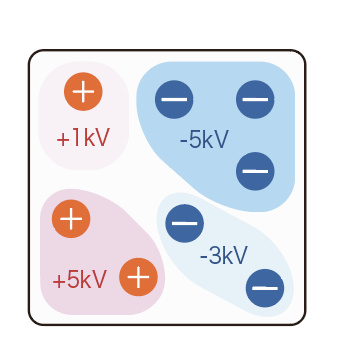

〈導電体と不導体の帯電について〉

導体が帯電した場合は、下図のように表面全体に均一に電荷が分布します。

一方、不導体が帯電すると、不均一に帯電し、必ずしも全面が同じ電位になるとは限りません。

-

導電体

-

不導体